Аденоиды у детей с врожденными расщелинами неба

Аденоиды или носоглоточные миндалины – это скопление лимфоидной ткани в носоглотке, чаще встречаются у детей. При воспалительных процессах они могут увеличиваться в размерах. Об особенностях функционирования аденоидов у детей с врожденными расщелинами неба расскажет Лия Владимировна Торопчина, к.м.н., доцент кафедры детской оториноларингологии им. проф. Б.В. Шеврыгина РМАНПО, врач сурдолог-оториноларинголог ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ.

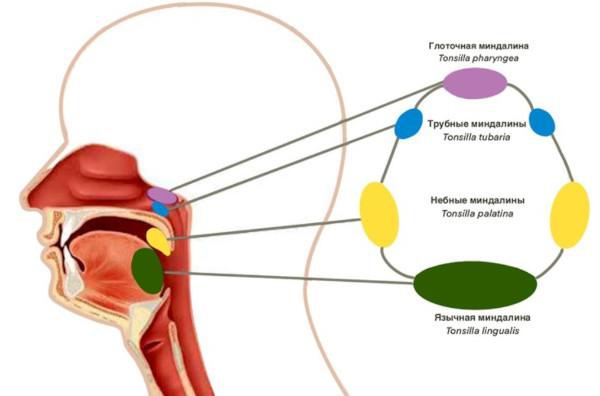

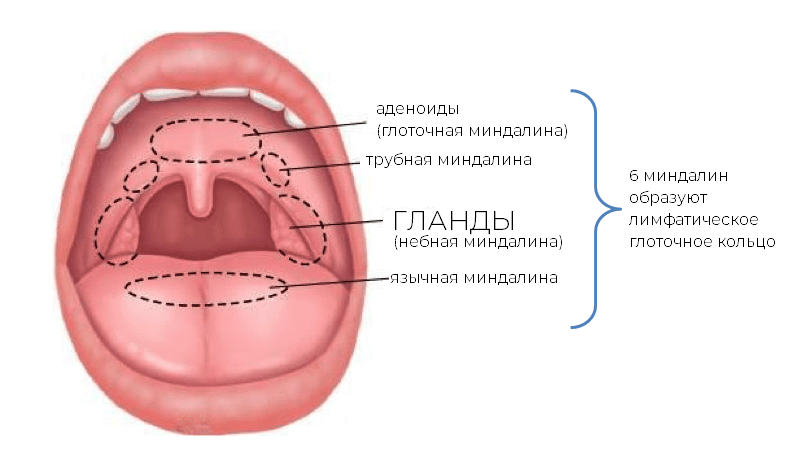

Лимфатическое глоточное кольцо Вальдейера-Пирогова относится к центральным органам иммунитета и состоит из:

- глоточной миндалины (находится в носоглотке)

- двух трубных миндалин (около устьев слуховых труб)

- двух небных миндалин (между дужками неба)

- язычной миндалины

- лимфоидной ткани задней стенки глотки.

Это кольцо в первые три года жизни развито слабо, активное функционирование лимфоидной ткани и выработка антител начинается в возрасте около 3-х лет. Именно поэтому не рекомендуется отдавать ребенка в детский сад до возраста 3-х лет, так как его организм в первые три года жизни не в состоянии полноценно бороться с инфекциями.

В возрасте 3–5 лет ребенок идет в детский сад и отмечается наибольшая инфекционная заболеваемость и повышенная потребность в защите от инфекций. Иногда ребенку даже не обязательно посещать детский сад – старшие члены семьи сами доставят инфекцию на дом. В этом же возрасте детям проводят наибольшее число профилактических прививок, которые мобилизуют всю лимфоидную ткань на выработку иммунитета.

Гипертрофия (увеличение) лимфоидной ткани обусловлена интенсивным формированием активного иммунитета с местной выработкой антител при проникновении инфекции в лимфоидную ткань. Поэтому все лимфоидные скопления глотки называют «природной лабораторией вакцин». Возрастное уменьшение всей лимфоидной ткани глотки начинается с возраста 9 лет в связи с приобретением иммунитета к большинству инфекционных болезней.

Лимфоидная ткань практически отсутствует при иммунодефицитных состояниях и при отсутствии контакта с инфекциями. Известны случаи, когда отсутствие активного иммунитета привело к смертельным исходам отшельников при встрече даже со здоровыми людьми, которые, конечно же, несли на себе определенную микрофлору, но сами имели к ней иммунитет.

Излишняя гипертрофия лимфоидной ткани, которая может произойти от частых инфекционных болезней ребенка (то есть от избыточной инфекционной нагрузки на его организм) может привести к осложнениям в виде затруднения носового дыхания, развитию синдрома обструктивного апноэ сна и закрытию устьев слуховых труб с нарушением эвакуации слизи из полостей среднего уха.

Связь ВРГН и ЭСО

Хорошо известно, что у детей с врожденными расщелинами губы и неба (ВРГН) часто выявляется кондуктивная тугоухость, вызванная экссудативным средним отитом (ЭСО). Высокая распространенность ЭСО у детей с ВРГН обусловлена, в первую очередь, патологическим состоянием мышц, отвечающих за нормальное функционирование слуховой трубы – мышцы, поднимающей небную занавеску, мышцы, напрягающей небную занавеску и небно-глоточной мышцы. Согласованная работа этих мышц создает механизм насоса, который позволяет эвакуировать содержимое слуховой трубы и втягивать воздух.

Ведущим фактором в патогенезе нарушений слуха у больных с ВРГН является дисфункция слуховой трубы, обусловленная рядом причин:

- Частичное прикрепление мышцы, поднимающей мягкое небо.

- Полное отсутствие прикрепления мышцы, поднимающей мягкое небо.

- Неправильное место прикрепления мышцы, поднимающей мягкое небо (она вплетается в сухожилие мышцы, напрягающей мягкое небо, тем самым, противодействуя ее функции).

- Отсутствие слияния мышц в небном апоневрозе.

- Устье слуховой трубы меньше обычного или вообще не определяется.

- Недоразвитие хряща слуховой трубы.

- Уменьшение мышечной массы и мышечной тяги, что бывает недостаточным для нормального функционирования мягкого неба.

В результате резко нарушаются вентиляционная и дренажная функции, что приводит к развитию патологического процесса в среднем ухе. Таким образом, ребенок с ВРГН может иметь анатомические особенности, предрасполагающие к ЭСО, оценить которые при внешнем осмотре глотки не представляется возможным. И к этим факторам может добавиться более или менее интенсивный контакт с инфекциями, приводящий к увеличению глоточной миндалины (аденоидам) и небных миндалин.

Удаление аденоидов и миндалин – за и против

Решение о проведении удаления аденоидов и/или миндалин у ребенка с ВРГН всегда является сложным. Успех пластики неба состоит ведь не только в закрытии дефекта между носовой и ротовой полостями, но и в обеспечении контакта мягкого неба со стенкой глотки, создающего условия для восстановления нормальной речи. Небольшое количество лимфоидной ткани в носоглотке может обеспечить нормальное небно-глоточное смыкание, особенно, если мягкое небо короткое. То есть небольшие аденоиды в этой ситуации даже полезны.

А вот гипертрофированные небные миндалины могут нарушать функцию небно-глоточной щели у детей с оперированной расщелиной неба, и тонзиллэктомия (удаление слишком крупных небных миндалин) может быть полезна для таких пациентов. Она делается для улучшения смыкания небно-глоточной щели и речевого резонанса.

Поэтому при больших аденоидах, которые перекрывают устья слуховых труб, применяется так называемая эндоскопическая частичная латеральная аденоидэктомия, которая позволяет восстановить вентиляционную функцию слуховой трубы и вместе с тем предотвратить или усугубить небно-глоточную недостаточность. Для улучшения носового дыхания небольшое количество лимфоидной ткани под контролем эндоскопа удаляется в области хоан.

Такая аденоидэктомия включает удаление верхней части аденоидов для устранения носовой обструкции, при этом нижняя часть аденоидов остается нетронутой для обеспечения небно-глоточной состоятельности. Основанием для сохранения нижней части аденоидов являются короткое мягкое небо, ограниченная подвижность неба, легкая подслизистая расщелина неба, крупные небные миндалины, оттесняющие небо кпереди, и короткое твердое небо.

В каждом конкретном случае для принятия решения об операции учитывается масса факторов – степень инфекционной нагрузки на ребенка, размер аденоидов и миндалин, вариант расщелины неба, наличие небно-глоточной недостаточности. Попытки унифицировать и разработать алгоритмы ведения пациентов с ВРГН и гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки пока не удались, так как нет даже двух одинаковых по анамнезу детей с врожденной расщелиной неба.